医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院外科 藤井 正一

大腸がんに対する手術治療の方法として腹腔鏡下手術があります。この腹腔鏡下手術についてQ&A形式で解説します。

Q1 腹腔鏡とは?

Q2 開腹手術と違うことをするの?

Q3 腹腔鏡下手術の適応は?

Q4 腹腔鏡下手術はどのくらい普及しているの?

Q5 腹腔鏡下手術にはどんな利点があるの?

Q6 腹腔鏡下手術の欠点は?

Q7 腹腔鏡下手術を行うことができない場合とは?

Q8 腹腔鏡下大腸がん手術の具体的な手技は?

Q9 腹腔鏡下大腸がん手術後の経過は?

Q1 腹腔鏡とは?

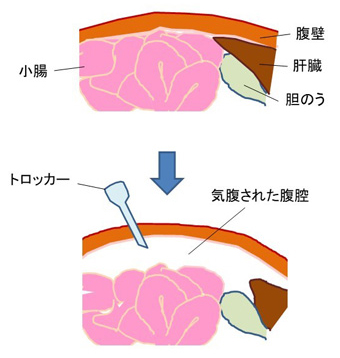

A1 腹腔(ふくくう)とは腹壁(おなかの壁)と腹部内臓(胃、小腸、大腸、肝臓、膵臓、胆のうなど)の間の部分を指します。通常はこの腹腔に気体はありませんが、この部分に人工的に気体を入れておなかを膨らませて空間を作る操作を気腹といいます。この気腹により作られた空間を観察する専用のカメラのことを腹腔鏡と言います(図1)。手術操作ではトロッカーという筒状の専用器具を使って二酸化炭素ガスを腹腔内に入れて気腹を行います。二酸化炭素ガスを使うのは操作中に高熱を発する電気メスなどの器具を使用するので、引火を起こさないようにするためです。

図1

Q2 開腹手術と違うことをするの?

A2 大腸がんの手術は病変部の腸を所属リンパ節と呼ばれる周囲のリンパ節と共に切除する治療法で、これは開腹手術でも腹腔鏡下手術でも同じです。したがって治療の根幹は開腹でも腹腔鏡下でも同じです。両者の違いは開腹手術では腹部を十分な大きさに切開して臓器を直接見て操作するのに対し、腹腔鏡下手術は気腹で作られた腹腔の空間に専用のカメラを入れてモニター画面上に写し、それを見ながら操作する点です。

Q3 腹腔鏡下手術の適応は?

A3-① がんの進行度

以前は早期がんに限定されていましたが、近年では多くの施設が進行がんにも行っています。

A3-② 患者さんの状態

全身麻酔が可能であれば、腹腔鏡下手術は施行できます。心臓や肺の機能に問題がある場合に気腹に体が耐えられず、腹腔鏡下手術を行うことができないことがあります。また筋弛緩薬を使用できない場合では、腹筋の緊張が取れないと気腹による腹腔内の空間を確保できないため、腹腔鏡下手術を行うことが困難となります。

Q4 腹腔鏡下手術はどのくらい普及しているの?

A4 日本内視鏡外科学会による全国アンケートでは2021年の大腸がん症例に占める腹腔鏡下手術の比率は83.8%でした。また施設によって進行度による適応に差がありますが、すべての進行度の結腸がんに対して72%、直腸がんには71%の施設が腹腔鏡下手術を行っていると回答しています。

Q5 腹腔鏡下手術にはどんな利点があるの?

A5-① 低侵襲性

腹腔鏡下手術は従来から行われている開腹手術に比べておなかのきずの大きさが小さいため、低侵襲手術(ダメージが少ない)と呼ばれています。腹腔鏡下手術と開腹手術を比較した多くの臨床研究で、腹腔鏡下手術の方が手術後の痛み止めの使用量が少ない、痛み止めを必要とする期間が短い、日常生活に戻るまでの期間が少ないなど、ダメージが少ないとする報告がなされています。我が国では日本臨床腫瘍グループというがん治療を専門にしている施設の医師たちによる多施設共同研究で、腹腔鏡下手術と開腹手術の比較研究が行われました。その結果、腹腔鏡下手術は術後合併症率の低下、術後入院期間の短縮、鎮痛薬使用量低下などが報告されました。

A5-② 整容性

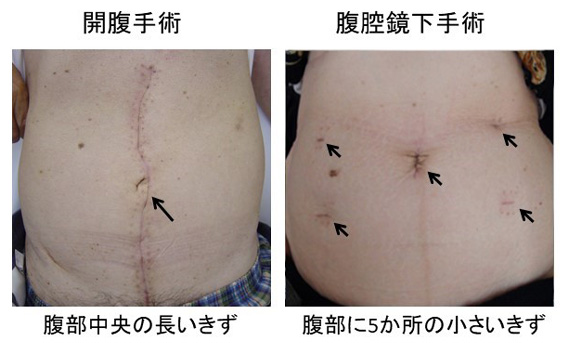

きずの大きさが小さいため、整容性、いわゆる「見た目」は明らかに優れています。多くの腹腔鏡下手術で4~5cmの小切開を行いますが、時間経過とともに表面のきずは縮小し手術を行ったことさえ見た目にはわからなくなることもあります(図2)。

図2 腹部のきず

A5-③ 手術の精度

腹腔鏡機器の技術的進歩は目覚ましく、ハイビジョンや4K・8K画像などの高精細度画質で観察できるものや、3Dカメラで臓器を立体的に見える機器も開発されて臨床に応用されています。肉眼では見分けにくい微細な臓器構造や血管もよく見えるようになりました。また開腹手術では執刀医本人と第1助手しか見ることができない骨盤内の狭い部位の観察など、手術に参加する全ての医療者がモニター画面で見ることができ、手術中の情報を共有することが可能になりました。近年では赤外線腹腔鏡という特殊な性能を持った機器も登場し、インドシアニングリーン(ICG)という薬剤を使用して血液やリンパの流れを観察しながらの手術も行われるようになり、技術革新と共に手術の精度は高まっています。

A5-④ 長期成績

がんに対する治療ですので、見た目がどんなに良くても侵襲性が少なくても、がんを治す目的が損なわれるのであれば、全く意味を成しません。これについては国内外から多数の報告がなされており、そのほとんどが腹腔鏡下手術と開腹手術の間で生存率は同等であると報告されています。

Q6 腹腔鏡下手術の欠点は?

A6-① 高難度手術

開腹手術との大きな違いは2つあります。1つは腹腔鏡下手術では手術部位を直接見るのではなく、モニター画面を通して見ることです。2つ目は開腹手術では手術部位を直接触れることができますが、腹腔鏡下手術では鉗子という専用の器具を通して触れることです。したがって腹腔鏡下手術特有のトレーニングが必要です。モニター画面を通しての操作が必要なので、画面から立体的な構造を理解し、手術器具の選択や器具への力のかけ方、距離感、また万が一トラブルが起こった場合の対処の方法など、高度の知識、技量を要求されます。多くの臨床研究で腹腔鏡下手術は低侵襲とされていますが、手術時間に関しては開腹手術よりも長いと報告されています。

A6-② 気腹による合併症

腹腔内に入れた二酸化炭素ガスの一部が皮下に入ってしまい、皮下気腫という状態になることがあります。多くは一時的で自然に治ります。

A6-③ 手術体位による合併症

開腹手術では助手の手や器具で手術と関係のない臓器を避けて手術を行いますが、腹腔鏡下手術では患者さんの体を傾けて臓器を避ける処置を行います。その際に患者さんの手や足に体重がかかり、神経麻痺や痺れなどを起こすことがあります。ほとんどが一時的で自然治癒しますがやや症状が長引くこともあります。これを避けるため、神経を圧迫しないかクッションのような器具を用いて手足を保護し、手術開始前に患者さんの体を傾けて体重による圧迫がないか必ず確認しています。

Q7 腹腔鏡下手術を行うことができない場合とは?

A7-① 巨大病変や他臓器浸潤がん

腫瘍の大きさが10cmを超えるような大きな病変や、膀胱や腹壁、肝臓などの他の内臓にがんが直接浸潤する高度浸潤がんでは、きずが小さいと臓器を取り出すことができません。一部の施設ではこのような高度浸潤がんに対しても腹腔鏡下手術を行っていますが、一般的には腹腔鏡下手術の安全性は確認されていません。

A7-② 開腹手術既往がある場合

腹腔鏡下手術は気腹という処置により、腹腔内に空間を作って操作します。過去に大きな腹部手術を行ったことがある場合に、臓器が腹壁もしくは他の臓器を癒着してしまい、手術可能な空間を作ることができないことがあります。このような場合は腹腔鏡下手術を安全に行うことができません。

A7-③ 患者さんの状態

緊急事態で血圧や呼吸が不安定の場合に腹腔鏡下手術は不可能なことがあります。心臓の機能が不良である場合に気腹により静脈還流が低下し心機能に悪影響を及ぼすことがあります。呼吸機能が不良の場合では、気腹の影響で肺がおなか側から圧迫されてしまうため呼吸状態が悪化してしまうことがあります。心臓や肺の機能が不良の症例では事前に麻酔科の先生と相談して腹腔鏡下手術が可能か否かを判断します。

Q8 腹腔鏡下大腸がん手術の手技は?

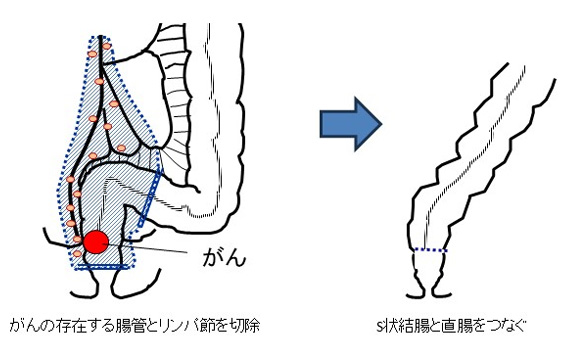

A8 前述したように基本的には開腹手術と同じ手技を行います。血管を切ったり腸管を剝がしたりする手順の順番が若干異なるだけで治療の内容が従来から行われている標準手術と変わるところはありません。直腸がんに対する低位前方切除術(病変部の直腸を切除しS状結腸と直腸をつなぐ手術、図3)を図示します。

図3 直腸がんに対する低位前方切除術

Q9 腹腔鏡下大腸がん手術後の経過は?

A9 施設によって術後管理の方法に若干の差はありますが、一般的な経過として2~3日目には食事が開始され、点滴本数は徐々に減り、5~6日目には点滴は無くなります。7日目前後には退院可能です。点滴やドレーンという腹部に留置する管など体と繋がる管類が無くなり、食事摂取が可能で排便が確認できれば退院可能な状態と言えます。患者さんの個人差はありますが、手術してから3週間~1か月後にはほぼ手術前の体力に戻っています。

おわりに

治療によるダメージが少ない腹腔鏡下手術は、患者さんにとって有益な治療法です。この手術は治療者の技量や経験が極めて重要です。あくまでもがんを治すことが目的であり、腹腔鏡下手術はその手段の一つに過ぎません。大腸がんに対する腹腔鏡下手術の利点・欠点を説明でき、がんの根治を目指し、それに対して腹腔鏡下手術が有用な手段のひとつであることを主眼においている医療機関での治療をお勧めします。

【この記事をみた方はこちらもどうぞ】