橋口 陽二郎、長谷 和生

はじめに

救急外来を受診する下部消化管出血の原因疾患として頻度の高いのは、出血性腸炎、虚血性腸炎、大腸憩室出血、出血性直腸潰瘍、痔出血などです。今回は大腸憩室出血と虚血性腸炎について述べます。

大腸憩室出血

1.原因

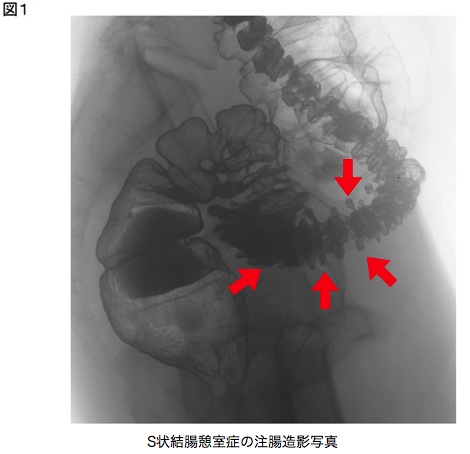

大腸憩室は大腸壁の固有筋層が欠損した部位から粘膜および粘膜下層が嚢状に漿膜側に突出した状態で(図1)、内視鏡で見ると凹みとして観察されます。憩室の原因として食物繊維の摂取低下や便秘等による内圧亢進が関与しているとされています。高齢になるほど増加する傾向があり、近年、高齢者ではその頻度は20%に達すると言われています。欧米ではS状結腸憩室が多く認められるのに対し、本邦では従来右側結腸(盲腸、上行結腸、横行結腸)の頻度が高く70%を占めていました。しかし、近年S状結腸憩室が増加してきており、右側型50-60%、左側型15%、両側に認めるものが20-35%程度とされています。大腸憩室は多発することが多く、炎症、出血、穴が開く、狭くなるなどの原因となります。

2.症状

腹痛を伴うことなく突然に鮮やかな出血あるいは赤黒い出血を多量に認めた場合には、憩室出血を疑います。とくに、高齢者で解熱鎮痛薬や抗血栓剤を投与されている場合には強く疑う必要があります。憩室からの出血が起こった場合には、どの憩室から出血しているかを同定することは困難な場合が多く、さらに憩室出血の4分の3は自然止血するため、実際に内視鏡で観察した場合には既に止血している場合も少なくありません。しかし、一方で約4割が再出血すると言われており、出血量が多く輸血を必要とする場合もあります。とくに、血液をサラサラにする作用のある抗血小板薬あるいは抗凝固薬を内服中の場合には自然止血後も再出血する危険があるため注意が必要です。

3.治療

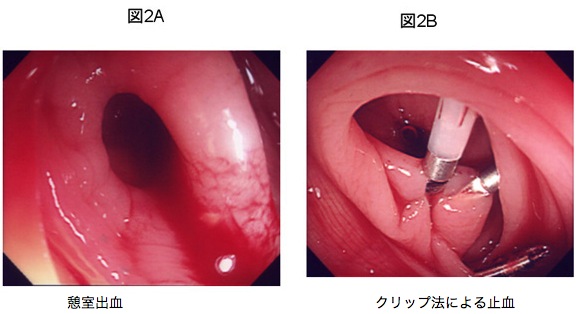

大腸内視鏡で出血している憩室を発見できた場合にはクリップで機械的に挟んで止血するクリップ法が最も有効で安全です。クリップで憩室内の出血点を絞扼することで止血することが理想的ですが、出血点の同定が困難な場合には、憩室開口部をクリップで縫縮することにより止血を試みます(図2A、B)。多くの症例で自然止血するか内視鏡的に止血できます。一方、大量出血によりショック状態にあるような場合には、腹部血管造影などを用いて活動性出血を確認して選択的動脈塞栓術による止血処置や緊急手術によって出血腸管を切除することによって止血します。尚、手術の場合は、出血部位を術前に明らかにしておくことが重要です。

虚血性腸炎

1.原因、症状

虚血性大腸炎は、大腸の末梢血管の虚血によりびらん、潰瘍、壊死などが起る疾患で、急性に発症する下腹部痛、鮮血便や鮮血を混じた下痢が特徴的です。原因としては、高血圧、糖尿病、高脂血症などによる動脈硬化性の変化と便秘、腸蠕動亢進などの機械的要因が関与しているとされています。高齢化社会となってきたこと、大腸内視鏡検査の普及などによって比較的頻度の高い疾患となっていますが、若年者でも起こることがあり注意が必要です。

2.病型分類

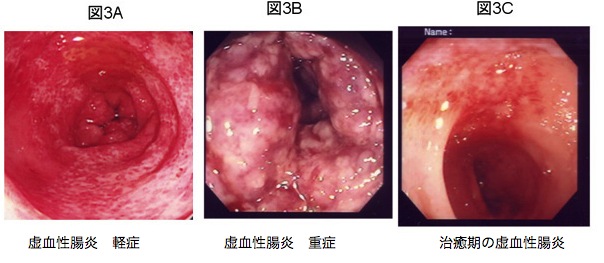

従来は一過性型、狭窄型、壊死型の3型に分類されていましたが、重症度が前2者と壊死型で著しく異なるため、前2者を狭義の虚血性大腸炎としています。一過性型は粘膜、粘膜下層に病変がとどまり、浮腫、粘膜下出血が主体です(図3A B)。徐々に出血、浮腫が軽快し、粘膜が脱落し潰瘍が形成されます(図3C)が、通常1、2週間以内に、自然に回復します。狭窄型(慢性型)は、炎症がより高度で固有筋層まで達したもので、数週間から数ヶ月を経て、筋組織が線維組織に置き換わり、狭窄を来します。慢性の潰瘍と区域性の炎症の遷延が認められるようになると縦走潰瘍が形成され、クローン病などの炎症性腸疾患との鑑別が問題となる場合もあります。内視鏡による注意深い経過観察が必要です。

3.診断

腹痛を伴う鮮血下痢を認め、大腸内視鏡検査で粘膜面の発赤、浮腫、出血、さらには多発性のびらん、潰瘍等を認めれば本疾患が考えられます。類似の症状を呈する疾患として潰瘍性大腸炎、感染性腸炎、薬剤性腸炎などとの鑑別診断が必要です。診断に際しては病歴の聴取が重要であり、例えば便秘の際の下剤服用後の強い腹痛、下痢、その後の下血などが認められれば本疾患をまず疑います。

4. 治療

禁食、点滴を中心とした保存的療法で症状は1,2週間以内に軽快し、そのまま数週間で治癒することが多い疾患です(一過性型)。中には数カ月の後に狭窄型に移行するものがあり、狭窄症状が高度なものには腸切除術が必要になる場合があります。

【この記事をみた方はこちらもどうぞ】